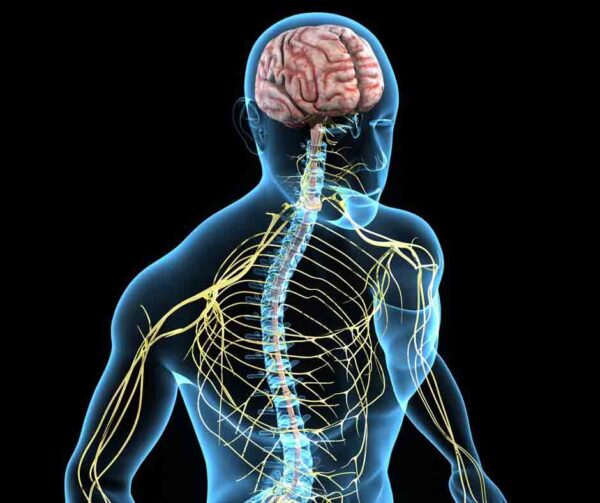

Nerven brauchen Raum, Bewegung und Blut (AIGS) Teil 2

Ihr erinnert euch vielleicht noch an unseren Beitrag über die Pathophysiologie der AIGS? Leider fehlt es bis dato an evidenzbasierten therapeutischen Strategien, um AIGS bzw.…

Ihr erinnert euch vielleicht noch an unseren Beitrag über die Pathophysiologie der AIGS? Leider fehlt es bis dato an evidenzbasierten therapeutischen Strategien, um AIGS bzw.…

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen unsere Website und Ihre Besuchererfahrung zu verbessern. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Hier können Sie Ihre Auswahl auch jederzeit widerrufen oder anpassen.

Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Hier können Sie Ihre Auswahl auch jederzeit widerrufen oder anpassen. Hier finden Sie eine Übersicht über alle verwendeten Cookies. Sie können Ihre Einwilligung zu ganzen Kategorien geben oder sich weitere Informationen anzeigen lassen und so nur bestimmte Cookies auswählen.